L'INSUFFISANCE

ERECTILE (IMPUISSANCE)

Sommaire

Introduction

Mécanismes de l'érection

Causes des dysérections

Examens complémentaires

Traitements:

- pharmacologiques:

. traitements

médicamenteux injectables

. traitement médicamenteux

par voie urétrale

. traitements

pharmacologiques par voie orale

- le vacuum.

- la psychothérapie

- la chirurgie

Conclusions

Illustrations

INTRODUCTION

L’insuffisance érectile (encore appelée impuissance) est l’impossibilité

pour l’homme d’obtenir ou de maintenir une érection permettant le déroulement

d’un rapport sexuel satisfait.

L’insuffisance érectile n’est pas la seule affection sexuelle. En effet

elle se distingue des troubles de la libido, des troubles de l’éjaculation

(précoce ou tardive), des troubles de l’orgasme. Ces différentes

perturbations peuvent parfois s’associer entre elles. Elles sont vécues

comme une situation d’échec qui souvent entretien le dysfonctionnement

et peut avoir un retentissement psychique parfois sévère (perte

de confiance en soi, dépression,..).

L’insuffisance érectile est un trouble fréquent, dont l’incidence

augmente avec l’âge, touchant presque un homme sur 3 à 4 à

partir de 60 ans selon les études.

Cette pathologie restée longtemps tabou, a été fortement

médiatisée par la mise sur le marché en 1998 du sildénafil

(Viagra ®) qui en a «révolutionné» le traitement,

ouvrant également des perspectives thérapeutiques nouvelles.

Sommaire

MECANISMES

DE L'ERECTION:

L’érection est un phénomène encore mal connu, complexe,

associant des mécanismes vasculaires et tissulaires.

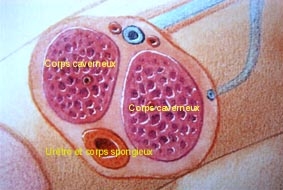

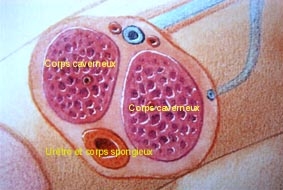

Les organes érectiles sont représentés par :

- les corps caverneux, au nombre de 2, de part et d’autre

et au-dessus de l’urètre, ils sont constitués d’un tissu musculaire

et vasculaire érectile dont l’action entraînera la tumescence,

et d’une enveloppe externe peu élastique, solide, l’albuginée,

dont la mise en tension va entraîner la rigidité en fin de tumescence.

- et le corps spongieux qui entoure l’urètre

et forme à l’extrémité du pénis le gland. Il constitué

également du même tissu érectile.

L’érection se déclenche à la suite d’une stimulation mais

survient également de façon normale, sans aucune stimulation la

nuit. Ces érections nocturnes sont normales et sont rythmées par

les cycles du sommeil. Elles sont également fréquentes le matin

au réveil.

Le tissu érectile, est constitué d’un réseau vasculaire

(espaces sinusoïdes) entouré par des fibres musculaires lisses.

A l’état de repos, la contraction permanente des fibres musculaires lisses

sous l’influence du système nerveux végétatif sympathique,

maintient les sinus vasculaires vides.

A la suite d’une stimulation, il se produit une relaxation des fibres musculaires

lisses et une dilatation des artères péniennes entraînant

le remplissage des espaces sinusoïdes. Les veines péniennes qui

assurent le retour du sang veineux et qui sont situées à la périphérie

des corps caverneux vont se trouver progressivement comprimées contre

l’albuginée. Le sang va donc se retrouver prisonnier des espaces sinusoïdes

et la pression dans les corps caverneux va ainsi augmenter entraînant

la rigidité une fois la limite d’élasticité de l’albuginée

atteinte.

La stimulation qu’elle soit visuelle, tactile entraîne une réaction

en chaîne, inconsciente, mettant en jeux des mécanismes nerveux

centraux, le système parasympathique qui est stimulé, le système

sympathique qui est au contraire inhibé. L’ensemble des actions entraînées

par ces systèmes nerveux chemine par des nerfs aboutissant aux pénis.

Dans le tissu érectile, ces fibres nerveuses entraînent la libération

de substances comme le monoxyde d’azote, qui va par une série de réactions

chimiques, relâcher les fibres musculaires lisses et permettre le déclenchement

et le maintien de l’érection.

Sommaire

CAUSES

DES DYSERECTIONS

La cause principale est psychologique (encore appelée fonctionnelle,

psychogène) qui peut être seule responsable du trouble sexuel mais

qui s’associe souvent aux éventuelles causes organiques, venant amplifier

leur retentissement réel sur l’érection. La frontière entre

les causes psychogènes et les causes organiques est donc très

difficile à faire.

Une dysérection peut s’expliquer par :

- une cause vasculaire : oblitération des artères vascularisant

les corps caverneux (athérosclérose) favorisée par le tabac,

l’hypertension artérielle, le diabète, l’hypercholestérolémie.

- Une cause toxique ou médicamenteuse : tabac, stupéfiants,

alcool, certains anti-hypertenseurs, psychotropes (neuroleptiques), analogues

de la LH-RH utilisés sans le traitement du cancer de prostate.

- Une cause homonale : hypogonadisme soit un déficit

de production de la testostérone par les testicules, hyperprolactinémie

(hormone sécrétée par l’hypophyse en quantité anormale

soit par l’existence d’une tumeur, ou lors de la prise de certains médicaments).

- Une cause neurologique : dans certaines maladies du système

nerveux central (maladie de Parkinson, certaines psychoses, sclérose

en plaque, ..) ou par altération des nerfs périphériques

par exemple lors de certaines interventions pelviennes comme la prostatectomie,

la cystectomie ou l’amputation abdomino-pelvienne pour cancer, ou de par l’effet

d’une radiothérapie pelvienne, mais également dans le diabète.

- Une cause tissulaire par fibrose du tissu érectile

après traumatisme, priapisme, plus rarement dans la maladie de

La Peyronie.

- Une cause métabolique : l’insuffisance érectile

est alors souvent multifactorielle comme dans le diabète, l’insuffisance

rénale chronique,..

- Enfin les causes psychogène : toutes les situations

de stress, d’échec, d’anxiété (qu’elles soient conjugales,

professionnelles, familiales,..) peuvent avoir pour conséquence des difficultés

sexuelles.

Sommaire

EXAMENS

COMPLEMENTAIRES

Ils peuvent être prescrits en complément de la consultation qui

reste l’élément essentiel de la prise en charge d’un trouble sexuel.

Cette consultation à pour but de préciser la nature du trouble

sexuel (trouble de la libido, de l’érection, de l’éjaculation),

son retentissement et la motivation du patient, les éventuelles étiologies.

Elle doit donc comprendre un interrogatoire et un examen clinique complet.

Elle pourra être complétée par :

- un dosage de testostérone et de prolactine.

- un échodoppler pénien : examen enregistrant

les flux vasculaires au niveau des artères péniennes réalisé

le plus souvent avec une injection intra-caverneuse d’un produit améliorant

la perfusion des corps caverneux (prostaglandine).

- plus rarement des explorations neuro-physiologiques.

Sommaire

TRAITEMENTS

PHARMACOLOGIQUES

- quelque soit le type de traitement, il n’est pas exceptionnel d’observer qu’après

une phase de traitement pharmacologique notamment, réapparaissent des

érections spontanées et que le traitement ne soit plus nécessaire.

- traitement médicamenteux par voie injectable:

les auto-injections ont été longtemps le seul traitement pharmacologique

des insuffisances érectiles mais malgré l’arrivée de nouvelles

molécules agissant par voie orale, elles gardent une place dans les possibilités

de traitement des dysérections.

. elles consistent pour le patient à se faire une injection dans la

verge, au niveau d’un corps canerveux, d’une solution contenant un produit

susceptible de déclencher à lui seul le plus souvent une érection

(sauf pour le moxisylyte). Cette érection apparaît dans les 5

à 15 minutes qui suivent l’injection.

. différentes substances

peuvent être utilisées : un alpha-bloquant, le moxisylyte (Icavex®)

ou une prostaglandine, l’alprostadil (Edex®, Caverject®)

. ce type de traitement nécessite

un apprentissage et la quantité administrée doit être

adaptée à chaque cas particulier, en augmentant la dose progressivement.

. en effet le risque principal

des auto-injections est celui du priapisme, érection prolongée

et douloureuse, persistant plus de 4 heures après l’injection. Elle

fait courir alors le risque d’une fibrose définitive et irréversible

des corps caverneux. C’est donc une urgence thérapeutique. L’activité

physique, une éjaculation peuvent suffire à faire disparaître

cette érection anormale, dans le cas contraire un traitement urgent

s’impose : injection intra-caverneuse d’un antidote (Effortyl®), ponction-lavage

des corps caverneux, exceptionnellement traitement chirurgical. La mise en

route d’un tel traitement impose donc de communiquer au patient un numéro

d’appel d’urgence.

. en dehors de ce risque principal,

les injections IC de prostaglandines peuvent entraîner une douleur lors

de l’érection. Il est possible également de voir apparaître

des nodules fibreux, parfois une déviation de la verge du fait de cette

fibrose.

. ces injections ne sont actuellement

pas remboursées sauf pour certaines affections de longue durée

(diabète, suites de prostatectomie radicale pour cancer, neuropathies).

Sommaire

- traitement médicamenteux par voie intra-urétrale:

. il utilise une prostaglandine, l’alprostadyl. Muse® (250, 500 ou 1000

microgrammes) et plus récemment Vitaros® 300 microgrammes administrée

sous forme d’une lotion par un bâton dans les premiers centimètres

de l’urètre pénien pour Muse® et sous forme de crème

déposée au méat urétral pour Vitaros®.

. il existe comme avec les

auto-injections un risque d’érection prolongée mais plus faible.

De même une douleur lors de l’érection peut également

être observée.

. les prostaglandines ayant

un effet abortif, elles ne peuvent être utilisées en intra-urétral

qu'avec une partenaire ménopausée ou sous contraception efficace.

. ce traitement n’est également

pas remboursé sauf pour le Vitaros® dans seulement dans certaines

indications (après chirurgie pelvienne lourde,...) et sur des ordonnances

de médicaments d'exception.

Sommaire

- traitements médicamenteux, par voie orale

:

. yohimbine, médicament ancien administré par voie orale et

en traitement continu sur plusieurs semaines ou mois. Elle doit être

utilisée avec prudence chez les patients souffrant de problèmes

cardio-vasculaires. Elle est disponible sous deux formes différemment

dosées : Yohimbine Houdé ®, Yocoral®

. sildénafil (Viagra®)

médicament agissant sur la voie d’action du monoxyde d’azote au niveau

du tissu érectile.

Agissant environ 40 à 60 mn après sa prise par voie orale, il

facilite l’apparition de l’érection et son maintien mais ne peut suffire

à lui seul à déclencher une érection.

Il est contre-indiqué dans certaines affections cardio-vasculaires

et en associant avec différents médicaments utilisés

dans l’angine de poitrine, surtout les dérivés nitrés

et les médicaments agissant sur la libération du monoxyde d’azote.

Il peut parfois donner des maux de tête, une sensation de bouffées

de chaleur, une rougeur de la face, des troubles de la vision des couleurs.

Il est délivré par 4 ou 8 comprimés à un dosage

unitaire de 25, 50 ou 100 mg et n’est pas remboursé par la sécurité

sociale (côut d’environ 10 euros le comprimé).

. tadalafil (Cialis®),

inhibiteur de la la phosphodiestérase. Il agit par prise orale dès

la première demi-heure et reste efficace pendant 24 à 36 heures.

Il est disponible sous forme 10 ou 20 mg et la posologie ne doit pas dépasser

un comprimé par jour. Comme le Viagra®, il est contre-indiqué

dans certaines affections cardio-vasculaires et en associant avec différents

médicaments utilisés dans l’angine de poitrine, surtout les

dérivés nitrés et les médicaments agissant sur

la libération du monoxyde d’azote. Il peut parfois provoquer des maux

de tête, une congestion nasale, des troubles digestifs et des douleurs

musculaires.

. vardénafil

(Levitra®), inhibiteur de la la phosphodiestérase. Il est disponible

en comprimés de 5, 10 ou 20 mg et la posologie ne doit pas dépasser

un comprimé par jour. La posologie habituelle est de 10 mg par prise.

Il agit par prise orale dès la première demi-heure et a une

demi-vie de 4 à 5 heures. Comme le Viagra®, il est contre-indiqué

dans certaines affections cardio-vasculaires et en associant avec différents

médicaments utilisés dans l’angine de poitrine, surtout les

dérivés nitrés. Il est également contre-indiqué

en association avec les puissants inhibiteurs du CYP3A4. Il peut parfois provoquer

des maux de tête, une congestion nasale, des troubles digestifs. (côut

d’environ 10 euros le comprimé, non remboursé par la sécurité

sociale).

. avafanil (Spedra®),

dernier inhibiteur de la la phosphodiestérase. Existe en dosage 100

et 200 mg avec un effet dans les 30 à 45 mn après l'absorption

et une demi vie de 6 à 17 heures.

. le chlorhydrate d’apomorphine

(Uprima® ou Ixense®). Son action se situe au niveau du système

nerveux central (hypothalamus) par un effet dopaminergique. Il agit environ

20 mn après la prise qui est sub-linguale (laisser se dissoudre le

comprimé sous la langue). Comme le sildénafil, il facilite l’érection

mais ne peut suffire à la déclencher. La posologie habituelle

est d’un comprimé de 3 mg et il est disponible par 2, 4 ou 8 cp non

remboursés par la sécurité sociale également.

. à part : le traitement

androgénique (testostérone) dont le but est de restaurer une

testostéronémie normale lorsqu’elle est trop basse. Ce traitement

pouvant avoir des effets secondaires prostatiques, hépatiques notamment,

doit être prescrit sous stricte surveillance. Exemples : Androtardyl

injectable®, Pantestone® par voie orale ou Androgel® par voie

trans-cutanée.

Sommaire

LE

VACUUM :

. système qui consiste à mettre la verge dans un cylindre que

l’on met en dépression par une pompe aspirante. Une fois les corps caverneux

gorgés de sang du fait de cette dépression, un anneau élastique

est placé à la racine de la verge et bloque le sang caverneux,

maintenant la tumescence. Le cylindre est alors ôté.

. l’anneau ne doit pas être laissé plus de 30

minutes pour limiter le temps d’ischémie du tissu caverneux.

. ce système est parfois inconfortable car responsable

de douleurs, d’écchymoses ou hématomes, d’une bascule de la verge

qui est « articulée » sur l’anneau élastique, d’un

blocage de l’éjaculat dans l’urètre.

Sommaire

PSYCHOTHERAPIE

ET SEXOTHERAPIE

Surtout dans les dysérections psychogènes et pour des patients

motivés par ce type de prise en charge, elle se fait souvent en associant

la partenaire à un moment ou à un autre.

Sommaire

TRAITEMENT

CHIRURGICAL

. revascularisation artérielle, d’indications exceptionnelles en dehors

de la chirurgie des gros vaisseaux.

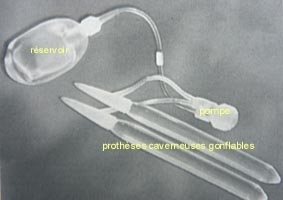

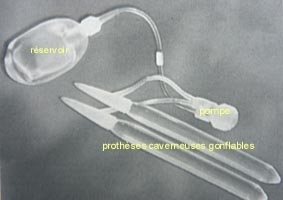

. prothèses péniennes : une prothèse cylindrique est

mise en place dans les corps caverneux, à la place du tissu érectile,

le détruisant ainsi définitivement. C’est donc un traitement

irréversible et définitif, de dernière intention. Les

prothèses peuvent être rigides, semi-rigides, ou gonflables avec

un réservoir placé dans l’abdomen et une pompe placée

dans le scrotum. Le risque principal est infectieux, mais il existe également

des risques d’érosion, de dysfonctionnement pour les prothèses

gonflables pouvant nécessiter plusieurs réinterventions.

Sommaire

CONCLUSIONS

Le traitement des insuffisances érectiles a donc connu une évolution

importante ces dernières années.

Il n'en demeure pas moins que le résultat dépend

de la qualité de la prise en charge globale initiale et de la motivation

du patient.

ILLUSTRATIONS

|

|

|

Coupe transversale de la verge |

Auto-injection intra-caverneuse (exemple de matériel) |

|

|

|

Exemple de Vacuum |

Exemple de prothèses péniennes gonflables

|

|

|

|

|

Sommaire

Docteur

B. d'ACREMONT - Mise à jour 31 janvier 2016