Syndrome

de jonction pyélo-urétérale

Sommaire

Rappels

anatomiques

Technique

Au réveil

Complications per-opératoires

Complications post-opératoires

Risques à distance

Précautions à prendre

RAPPELS ANATOMIQUES ET PATHOLOGIQUES

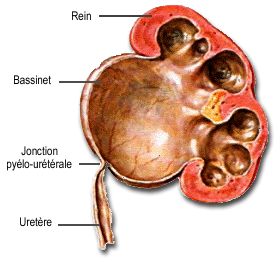

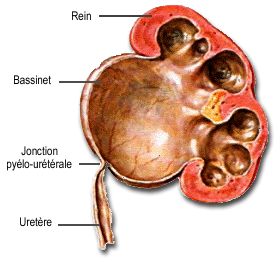

En principe il existe deux reins, chacun situé en arrière

de la cavité abdominale, en avant des derniers côtes et de chaque

côté de la colonne vertébrale.

Les reins

ont un rôle de filtration et élimination de déchets de l'organisme.

Cette fonction se fait en produisant de l'urine. Dans chacun des rein, l'urine

fabriquée par chacune des unités fonctionnelles du rein (néphrons)

est collectée par l'intermédiaire des calices puis tiges calicielles

dans le bassinet (ou pyélon) pour progresser ensuite dans l'uretère,

canal musculaire qui fait parvenir l'urine jusqu'à la vessie ou elle

est stockée entre deux mictions.

Le syndrome de jonction ou maladie

de jonction, correspondant à un rétrécissement de la

jonction entre le bassinet et l'uretère. Le rétrécissement

de la jonction entraîne une dilatation du bassinet, et ensuite des calices:

on parle alors d'hydronéphrose. Cette dilatation peut entraîner

des douleurs ou parfois des coliques néphrétiques.

Il peut être congénital et souvent

de nos jours diagnostiqué in utéro, mais parfois acquis ou n'apparaissant

que plus tardivement. Il atteint les deux sexes.

Il peut être lié à l'existence

d'un vaisseau anormal venant croiser la jonction qui vient alors basculer sur

lui, ou être lié à une fibrose de la jonction.

Négligé, il peut parfois aboutir

à une destruction du rein, se compliquer d'infection, et entrainer des

douleurs.

|

| Syndrome

de jonction pyélo-urétérale |

Le traitement du syndrome de jonction consiste à rétablir

un passage normal de l'urine entre le bassinet et l'uretère. L'intervention

de référence est la pyéloplastie ou résection-anastomose

de la jonction. Il existe également d'autres techniques par voie endoscopique

(dilatation au ballonnet, incision endoscopique par Acusise ou par voie per-cutanée)

mais dont les résultats sont moins bons que la pyéloplastie en

première intention. Ces dernières techniques peuvent être

utilisées dans certains cas particulier, plus souvent en seconde intention.

Comme avant chaque intervention, une consultation

d'anesthésie est nécessaire dans le mois qui précède

l'intervention. La stérilité des urines sera vérifiée

par un examen cytobactériologique des urines quelques jours avant l'intervention.

Un régime sans résidu pourra vous être demandé quelques

jours avant l'intervention pour diminuer le volume de votre colon et améliorer

la vision du chirurgien pendant l'intervention.

Cette intervention se déroule sous anesthésie

générale et peut se faire soit par une incision lombaire ou postérieure,

soit par coelioscopie. Le choix entre ces voies d’abord se fait en fonction

de vos antécédents, du type de rétrécissement, de

votre morphologie, des habitudes de l’opérateur. Une ou deux voies

d'abord veineuses sont mises en place avant le début de l'intervention

ainsi qu'une sonde vésicale. Cette sonde vésicale est mise en

place pendant l'anesthésie, pour éviter de mettre sous tension

la suture et éviter d'avoir des difficultés urinaires au réveil.

La coelioscopie ne modifie pas le principe de

l’opération. La coelioscopie consiste à opérer sous

anesthésie générale, sous écran vidéo par

l’intermédiaire d’une caméra fixée à

un optique. Cet optique et les instruments du chirurgien sont amenés

au site opératoire après ponction de la paroi abdominale au travers

de tubes appelés trocarts. Pour pouvoir travailler, l’opérateur

doit gonfler la région ou se situe l’intervention, à l’aide

d’un gaz inerte (gaz carbonique : CO2). Les avantages de ce type d’intervention

sont essentiellement représentés par la simplicité des

suites opératoires, la diminution de la durée de convalescence

et la réalisation de cicatrices de plus petite taille que par chirurgie

conventionnelle.

Le plus souvent, la jonction pyélo-urétérale

est enlevée et le circuit des urines est rétablit en effectuant

une suture entre le bassinet et l'uretère. En cours d'intervention une

sonde est placée à travers cette suture, soit totalement interne

allant du bassinet à la vessie (sonde JJ ou endo-prothèse urétérale)

et qui sera retirée quelques semaines plus tard par les voies naturelles

lors d'une cystoscopie en consultation, soit sortant à travers la peau

et destinées à être retirée quelques jours après

l'intervention.

Un ou plusieurs drains peuvent également

être laissés en place en fin d'intervention pour évacuer

et surveiller les éventuels écoulements post-opératoires.

En fin d'intervention, le patient est transféré

en salle de réveil avec une ou deux perfusions, un drainage par un ou

deux drains aspiratifs.

La sonde vésicale est ôtée

quelques jours après l'intervention. Les drains seront ôtés

dans des délais variables selon les quantités de liquide évacués.

En général, leur ablation se fait entre 2 à 5 jours suivant

l'intervention.

Pendant l'intervention:

- hémorragie:

il peut survenir par blessure d'un vaisseau. L'importance de ce saignement peut

nécessiter une transfusion de sang ou de dérivés sanguins,

avec un risque certes très faible mais toujours possible d'infection

(hépatite, HIV, prions ?,..). Exceptionnellement, un saignement incontrôlable

peut survenir et entraîner un décès lors de l'intervention.

- Blessure des organes voisins: rate, foie, pancréas, intestin,…

Ces blessures pourront entraîner un geste complémentaire lors de

l'intervention: ablation de la rare, suture intestinale, hépatique,..

- Impossibilité de pouvoir réaliser l'intervention du fait de

difficultés anatomiques ; dans ce cas le chirurgien peut prendre la décision

de modifier l'intervention, d'intervention par une incision plus grande, voire

d'enlever le rein dans certaines situations compliquées.

- Compressions nerveuses ou des zones d'appuis pendant l'intervention: fesses,

épaule, hanches. Exceptionnellement, un étirement d'un nerf ou

groupe de nerf peut entraîner une paralysie dont la récupération

peut être incomplète (plexus brachial par exemple). Ces compressions

ou étirements sont au maximum prévenues pendant l'intervention

par la mise en place de coussins, la vérification des zones d'appuis

et de contact du patient avec la table d'opération et ces accessoires.

- comme pour tout acte chirurgical, certaines complications imprévisibles

parfois mortelles peuvent s'observer tenant à des variations individuelles

parfois imprévisibles, à l'âge, à la pathologie présentée.

Lors de l'intervention un évènement ou des constatations imprévues

pourront modifier le déroulement de l'intervention et faire envisager

un ou plusieurs gestes non prévus initialement.

-

hémorragie abondante: elle peut alors nécessiter une nouvelle

intervention en urgence pour stopper le saignement.

- infection de la cicatrice opératoire, rares, elle est traitée

en retirant quelques points ou agrafes afin de vider un hématome ou un

abcès, éventuellement par la mise en place de drains, par un traitement

antibiotique. Le risque d'infection est minimisé en demandant au patient

de se doucher avec un antiseptique avant d'être amené au bloc opératoire,

par la prescription lors de l'intervention d'un traitement antibiotique préventif

(antibioprophylaxie).

- fistule urinaire due à une mauvaise cicatrisation de la voie excrétrice,

à l'origine d'un écoulement d'urines dans l'abdomen, par le drainage

de paroi ou par la cicatrice. Cet écoulement pourra parfois nécessiter

la mise en place d'une sonde urétérale pour assécher la

fistule, plus rarement une nouvelle intervention pour refermer la voie excrétrice,

voire enlever le rein.

- péritonite très rarement: elle impose dans ce cas une réintervention

pour drainer le péritoine, traiter la cause qui peut être une plaie

intestinale, pancréatique méconnue pendant l'intervention.

- Infections nosocomiales: infections à certains germes, souvent résistants,

contractées à l'hôpital. Ces infections peuvent intéresser

le site opératoire, le reste de l'appareil urinaire, les poumons, les

cathéters intra-veineux,… Le taux d'infection nosocomiale est globalement

de l'ordre de 6 à 7 % tous services et toute pathologie confondue (enquête

de prévalence sur une journée en 1996).

- thrombose veineuse: phlébite avec un risque d'embolie pulmonaire parfois

massive et mortelle. Ce risque justifie parfois selon vos antécédents,

la prescription d'un traitement anti-coagulant préventif, le port de

bas de contention veineuse des membres inférieurs, une mobilisation précoce

(l'alitement prolongé étant défavorable).

- occlusion intestinale: souvent réflexe, parfois favorisée par

la prise d'antalgiques morphiniques, due à une paralysie transitoire

du péristaltisme intestinal entraînée par l'ouverture du

péritoine elle régresse alors en quelques jours et nécessite

seulement de différer la réalimentation jusqu'à la reprise

du transit intestinal. Parfois elle est liée à l'apparition d'accolements

(brides) entre les anses intestinales et peut dans ce cas survenir des années

plus tard. Si l'occlusion persiste malgré le jeun, la mise en place d'une

sonde gastrique, une intervention s'impose pour supprimer les accolements responsables

mais le risque de voir de nouveaux accolements se faire à distance demeure.

- troubles de la sensibilité et douleurs cicatricielles (névralgies):

liés à la section de petits rameaux nerveux sur le trajet des

trocarts, à la tractions des cicatrices sur des nerfs , à la repousse

anormale de nerfs sectionnés (névromes). Ils peuvent parfois demander

une intervention.

- Plus spécifique à la coelioscopie :

o douleurs des épaules par irritation

du diaphragme, justifiant l’évacuation soigneuse du gaz en fin

d’intervention.

o emphysème sous-cutané, rarement

à préoccupant.

o éventrations sur un orifice de trocarts.

Elles seront prévenues par la fermeture des aponévroses en fin

d’intervention au niveau des gros trocarts.

o syndrome de loge par un appui anormal et prolongé

des muscles des membres inférieurs essentiellement, entraînant

une compression musculaire puis un oedème de ces muscles dans leur gaine.

Exceptionnellement, il peut être nécessaire d'inciser en urgence

des gaines aponévrotiques pour éviter que cet oedème n'empêche

la vascularisation de ces muscles et n'aboutisse en une nécrose de ceux-ci.

Comme dans toute intervention abdominale, des déformations

de la paroi de l'abdomen, plus ou moins importantes, et des brides intra-abdominales

peuvent survenir.

Un rétrécissement de l'anastomose

pyélo-urétérale peut survenir plus à distance et

justifie une surveillance régulière par échographie et

si un doute apparaît sur une resténose par urographie intra-veineuse

ou uroscanner. Une récidive de la sténose pourra nécessiter

une nouvelle intervention par voie chirurgicale ou endoscopique.

Après la sortie, il est nécessaire pour permettre

une bonne cicatrisation de la paroi d'éviter tout effort physique anormal

pendant 1 mois.

Il n'est pas nécessaire d'envisager un

quelconque régime mais le maintien d'apports hydriques suffisants est

important (une bouteille d'eau par jour).

Si une sonde JJ a été mise en place,

son retrait est habituellement

effectué un mois après l'intervention, en consultation sous anesthésie

locale, par voie naturelle en réalisation une fibroscopie vésicale.

Télécharger la fiche d'information de l' AFU

Docteur B. d'ACREMONT - Mise à jour le 29 décembre 2014